En una región marcada por fronteras impuestas, violencia y abandono, la Nación Siekopaai —guardiana del ayahuasca— está tejiendo puentes invisibles sobre la selva amazónica con antenas y cables para sostener su identidad. Al llamado se sumaron técnicas y técnicos de otras naciones originarias, que llegaron para compartir su experiencia y fortalecer el proceso. Cuando la internet nace desde las comunidades, puede ser más que una conexión: puede ser soberanía, reencuentro y cuidado colectivo.

Putumayo, Perú. – En el corazón de la triple frontera donde confluyen Colombia, Perú y Ecuador, dónde los ríos son profundos y las memorias milenarias, en uno de los territorios más conflictivos de la Amazonía peruana, algo extraordinario ocurrió: cuatro comunidades originarias de la Nación Siekopai —Yaricaya, Mashunta, Bellavista y Nuevo Belén— encendieron sus primeras redes comunitarias de internet.

Históricamente marcada por la guerra entre Perú y Ecuador, por la presencia de grupos armados guerilleros, el narcotráfico transfronterizo y la ausencia estructural del estado, esta región ha sido durante décadas un escenario de violencia, desplazamiento y olvido institucional. En este contexto de tensión y abandono, el acceso a la comunicación segura y autónoma cobra un valor aún más profundo. Estas redes no fueron una obra del gobierno, ni una expansión de las grandes empresas de telecomunicaciones. Fue un proceso artesanal, político, técnico y afectivo tejido entre pueblos, hermanos, hermanas, cables y saberes.

En un mundo donde el acceso a internet suele llegar desde arriba hacia abajo, condicionado por intereses comerciales o políticas extractivas, estas redes comunitarias ofrecen una alternativa radical: no se trata de conectar por conectar, sino de decidir colectivamente cómo y para qué conectarse. Aquí, la conectividad no se impone; se construye desde abajo, entre iguales, con pertinencia cultural y sostenibilidad propia.

Las redes comunitarias no solo habilitan el acceso a internet: permiten alertar a tiempo sobre amenazas en el territorio, registrar violaciones de derechos humanos, coordinar respuestas comunitarias y fortalecer las estructuras locales de cuidado y protección. En zonas donde la violencia armada y el control territorial del narcotráfico dificultan la movilidad y la articulación externa, contar con conectividad autónoma es una herramienta de resistencia y defensa. Estas redes se convierten en infraestructuras críticas para garantizar la seguridad de líderes y lideresas, así como para promover el ejercicio colectivo de la autonomía indígena en condiciones de riesgo permanente.

Construidas y administradas localmente, las redes comunitarias llevan internet a lugares donde las empresas y el estado no llegan.

El motor de este logro late en la iniciativa Territorio Vivo, impulsada por el Laboratorio Popular de Medios Libres (LPML) y el equipo de CEFO-EO, con el apoyo de la Internet Society Foundation. Esta etapa del programa lleva por nombre: “Sianëtsio sikowa’i: Amazonía Siempre Conectada”, no solo refiere a la llegada del internet, sino al entrelazamiento de historias, conocimientos y resistencias.

Un proceso que empezó río arriba.

Territorio Vivo inició en México para promover la creación de redes comunitarias en comunidades originarias con enfoque territorial, autogestivo y comunitario. Su apuesta combina el despliegue de sistemas de internet con la formación de técnicos y técnicas comunitarias capaces de diseñar, mantener y defender redes autónomas en sus propios territorios. Desde el inicio, la pregunta central no fue “¿podemos conectarnos?”, sino “¿cómo y para qué queremos conectarnos?”.

La primera experiencia fue una escuela virtual en 2023, con la participación de cuatro redes comunitarias de Calakmul (Campeche), el internet comunitario de Xochiteopan (Puebla) y el de Tututepec (Oaxaca). Durante varias sesiones en línea, se compartieron metodologías de despliegue, experiencias de sostenibilidad y herramientas para la gestión autónoma de redes. Fue el primer paso en una apuesta de largo aliento por construir autonomía digital desde los territorios. Estas experiencias fundacionales se convirtieron en la base técnica, organizativa y pedagógica sobre la que se ha construido todo el proceso. De ellas surgieron metodologías técnicas, de sostenibilidad, gobernanza comunitaria y defensa del territorio que hoy recorren distintos países.

En 2024, Territorio Vivo dio un salto continental con la realización de la primera edición presencial de su escuela y el despliegue de una red comunitaria en Mura Nunka, territorio del pueblo Shuar en la Amazonía ecuatoriana sur, en la ribera del alto Nangaritza. Fue la primera vez que se desarrollaba un proceso de capacitación y despliegue de este tipo en una geografía y un contexto amazónico, tan distintos y a la vez tan cercanos a la experiencia de las comunidades originarias de México. Durante la escuela, se formó a técnicos y técnicas comunitarias que, desde entonces, han sostenido y expandido con éxito tres redes comunitarias, logrando que la conectividad genere recursos importantes para la comunidad. Estos ingresos se han destinado a mejorar la infraestructura, fortalecer actividades colectivas y apoyar procesos productivos.

Centro comunitario de internet en Yawi, Mura Nunka, uno de los logros de la primera Escuela Territorio Vivo fuera de México.

La experiencia de Mura Nunka no tardó en multiplicarse. Pronto, el modelo de internet comunitario se llevó también a la comunidad Siekopai de Remolino, en la frontera norte de Ecuador. Durante varios días, la comunidad participó en la instalación de la infraestructura necesaria: paneles solares, antenas y enrutadores. El proceso no solo trajo conectividad, sino que dejó conformado un equipo local capaz de mantener, ampliar y defender el servicio, convirtiendo a Remolino en un nodo estratégico para la comunicación de la nación Siekopai en Ecuador.

Estas experiencias marcaron el inicio de una expansión mayor, en la que cada comunidad aporta su saber, sus modos de organización y sus horizontes de lucha con enfoque territorial, autogestivo y pedagógico.

Mura Nunka: Aprendizajes que cruzan fronteras

En julio de 2025 volvimos a Mura Nunka para la segunda edición presencial de la escuela Territorio Vivo. No fue una elección al azar: este territorio Shuar, inmerso en la Amazonía ecuatoriana sur, ofrece las condiciones ideales para un encuentro de este tipo. Su centro comunitario, sus espacios abiertos para el trabajo colectivo y la hospitalidad de su gente crearon un ambiente propicio para convivir, aprender y construir en comunidad. La experiencia previa de haber albergado la primera escuela en 2024 demostró que Mura Nunka no solo podía acoger un evento técnico, sino convertirlo en un espacio de vida compartida.

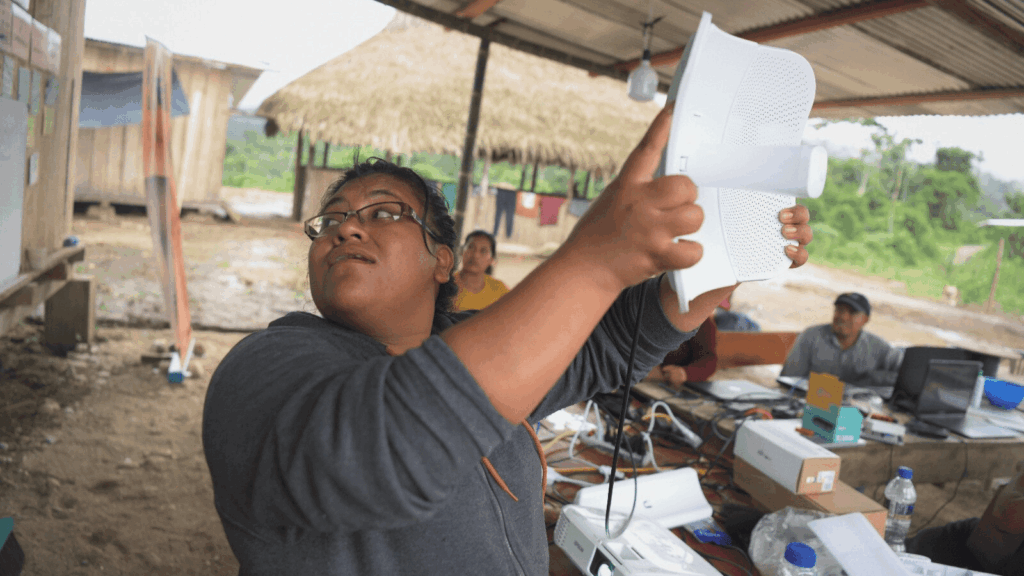

Oyuki Pérez de la red Comunitaria de Xochiteopan (México) comparte con sus pares amazónicos detalles técnicos de los enlaces punto a punto Wi-Fi.

Esta vez, tuvimos el privilegio de contar con técnicos y técnicas comunitarias provenientes de las redes que Territorio Vivo ha venido acompañando en México, Perú y Ecuador, incluyendo naciones y contextos diversos. Llegaron con trayectorias distintas pero con un objetivo común: defender sus territorios con herramientas propias y preparar, de manera colectiva, el despliegue de seis nuevas redes comunitarias en la región del Putumayo, Perú. El reencuentro entre quienes ya habían colaborado en procesos anteriores y la llegada de nuevos integrantes generó un cruce de experiencias invaluable.

Durante varios días, compartimos aprendizajes en un ambiente cercano y horizontal. Dormimos en espacios comunes, comimos en familia, y cada jornada se abrió con entusiasmo. No fue una capacitación convencional: fue un espacio vivo, donde cada red participante traía sus saberes, sus desafíos y su visión de futuro. Abordamos desde lo técnico —cálculo para expandir una red, selección de equipos, configuración de enrutadores— hasta lo organizativo, con debates sobre modelos económicos comunitarios, sostenibilidad a largo plazo y estrategias colectivas para proteger la autonomía frente a amenazas externas.

Más allá de lo práctico, Mura Nunka volvió a ser el escenario donde imaginamos juntas y juntos lo que viene: cómo sostener las redes en el tiempo, cómo ampliarlas sin perder el control comunitario y cómo fortalecerlas como herramientas para la vida y la cultura. De esas conversaciones surgió una certeza: no basta con desplegar infraestructura; es indispensable formar a las comunidades en un uso responsable y consciente de internet. La infraestructura por sí sola no garantiza beneficios si no está acompañada de procesos de capacitación que fortalezcan las capacidades locales y promuevan la seguridad, el respeto y la creación de contenidos propios.

En la segunda edición presencial de la Escuela Territorio Vivo, participaron técnicos y técnicas de redes de las naciones Nahua, Maya, Shuar, Kichwa y Siekopai -presentes en México, Perú y Ecuador-.

Llevar internet a una comunidad que nunca ha tenido conexión o que ha vivido con una señal deficiente es un acto profundo que cambia realidades. La llegada de la red transforma dinámicas sociales, económicas y culturales: abre puertas a nuevas oportunidades, pero también expone a riesgos que antes no existían o no tenían la misma magnitud. El acceso a videojuegos en línea, redes sociales, pornografía, acoso o posibles estafas digitales no son problemas abstractos; son amenazas reales que pueden afectar especialmente a jóvenes, niñas y niños. Por eso, las redes comunitarias asumen con seriedad el hecho de que proveer internet no es un acto neutral: implica hacerse cargo de las consecuencias, buenas y malas, que puedan surgir.

Este compromiso se parece mucho a llevar agua a un pueblo que la necesita. No se trata solo de abrir la llave y dejar que fluya: hay que asegurarse de que el agua esté limpia, de que llegue a todas y todos, y de que no cause daño a la salud de quienes la reciben. El internet, como el agua, es un recurso vital cuando se usa de manera consciente y responsable, pero puede convertirse en un vehículo de contaminación si no se acompaña de medidas de cuidado, educación y vigilancia comunitaria.

El acceso a internet sin una mirada crítica puede exponer a las comunidades a riesgos como la desinformación o la pérdida de saberes. (Foto: Juan Carlos Apolo)

En este sentido, Territorio Vivo no solo construye redes, sino que impulsa un diálogo constante para que cada comunidad decida cómo y para qué quiere conectarse. Se trata de que el internet sea una herramienta que sirva para fortalecer la cultura, la organización y la economía local, y no un canal que erosione los vínculos comunitarios o que imponga dinámicas ajenas. La conexión se entiende así como un derecho que debe ejercerse con libertad, pero también con responsabilidad compartida.

Por eso, desde la iniciativa no solo se acompaña a quienes asumen roles técnicos, sino que también se generan espacios de aprendizaje abiertos y participativos para toda la población. Como el agua, exige crear una cultura de uso que garantice que ese recurso sea nutritivo y no dañino. Sin talleres y procesos de diálogo, la comunidad recibiría la conexión sin las herramientas para filtrar, aprovechar y defender ese flujo de información. La formación, entonces, no es un complemento, sino parte esencial de la infraestructura: así como un sistema de agua limpia incluye filtros y mantenimiento, una red comunitaria necesita educación, reflexión y acuerdos colectivos.

Un ejemplo claro se vivió durante la escuela en Mura Nunka. Además de las sesiones técnicas en telecomunicaciones, se organizaron talleres abiertos sobre comercio electrónico, creación de páginas web y realización fotográfica, todos atravesados por una perspectiva de seguridad digital. Esto significó que, más allá de los contenidos específicos, en cada actividad se introdujeron recomendaciones y buenas prácticas para la vida digital: cómo proteger contraseñas, reconocer intentos de fraude, evitar la exposición innecesaria de información y ejercer un uso consciente de las plataformas. Así, la seguridad no se abordó como una clase separada, sino como un hilo conductor presente en todo el proceso formativo.

Estas actividades no solo entregaron habilidades prácticas para aprovechar la conectividad, sino que también sembraron la comprensión de que internet también puede ser un factor negativo, invitando a la comunidad a pensar en el impacto de sus acciones en línea en el tejido social y cultural. Ese diálogo entre lo digital y lo comunitario se volvió el telón de fondo de cada jornada: la tecnología no reemplaza las relaciones humanas, sino que debe estar al servicio de ellas.

Fomentar desde el internet comnunitario una mirada crítica al mundo digital protege la autonomía y la seguridad comunitaria.

Con esa idea fresca, la ruta nos llevó más allá de los talleres, hacia la experiencia directa con las comunidades. Durante nuestra estancia hicimos un recorrido por la selva amazónica hasta el poblado de Yawi. Entre senderos húmedos y vegetación tupida, llegamos a una cancha donde la comunidad jugaba ecuavoley —una variante local del voleibol con tres jugadores por lado que intercambian a manotazos un balón de fútbol—. Cansados por la caminata, recibimos chicha de yuca tradicional en cuencos que pasaban de mano en mano. Ese momento nos confirmaba que la conexión más importante no siempre es la digital: es la que fortalece los lazos humanos y culturales.

Desde allí, el camino siguió hasta Quito para preparar el despliegue en Putumayo donde conformamos células técnicas, definimos roles y nos propusimos instalar seis nuevas redes comunitarias —cuatro Siekopai y dos Kichwa— que se sumarían a la comunidad continental de Territorio Vivo.

La llegada a Putumayo: conectar donde no llega el Estado

Llegar a las comunidades fue, en sí, una proeza. Durante dos días navegamos por el río Putumayo, serpenteando entre la vegetación densa de la selva o bajo un calor aplastante que no cedía ni siquiera al atardecer. Las embarcaciones iban repletas de equipos: baterías, paneles solares, sistemas de red, bobinas de cables y herramientas. Pero también transportábamos alimentos, gasolina, ropa y todo lo necesario para movernos en la selva, desde botas hasta hamacas. Cada tramo del río parecía eterno, y sabíamos que, tras cada jornada de navegación, aún quedaban más por recorrer.

En la Amazonía, la canoa sigue siendo un medio esencial de transporte, coexistiendo con modernas embarcaciones de fibra de vidrio.

La Nación Siekopai —conocida también como Secoya— habita ancestralmente la cuenca de los ríos Aguarico, Putumayo, Napo y sus afluentes, en la actual frontera entre Ecuador y Perú. Su territorio histórico se extiende por las selvas y ríos de la Amazonía, un espacio sin fronteras físicas para su cosmovisión, donde el agua es el camino y la selva el hogar. Con una lengua propia, el paicoca, y un profundo conocimiento de la biodiversidad, los Siekopai han mantenido durante siglos prácticas de cacería, pesca, agricultura y medicina tradicional que tejen una relación espiritual y material con el territorio.

Los transbordos para llegar hasta estas comunidades son escenas épicas en sí: cada vez que cambiábamos de bote, había que descargar todo, pieza por pieza, bajo el sol pegajoso o la lluvia constante, y volver a cargarlo en la nueva embarcación. No había rampas ni muelles: caerse sobre maderas resbalosas o bancos de barro era una resultado muy probable para las menos experimentadas, la concentración y coordinación cuerpo-mente son fundamentales en casos así. Y entonces venía la pesa: bajo la mirada precisa de quienes gestionan el sistema de pesaje fluvial, colocábamos mochilas, cajas de herramientas, bidones de combustible o sacos de víveres sobre una balanza rudimentaria, instalada entre cobertizos improvisados. Cada kilo era anotado rápidamente en cuadernos húmedos, y ese peso determinaba el costo del siguiente tramo del viaje. Todo sumaba: el cuerpo mojado, el barro hasta las rodillas, el cruce entre embarcaciones y las horas que aún quedaban por navegar. Pero entre todo eso también había sonrisas, conversaciones, gestos de ayuda espontáneos, y una sensación de que el camino, por más duro que fuera, valía la pena. Era pesado.

Viajar en bote en la Amazonía no solo es agotador, también exige atención constante ante los peligros del río.

El contexto también es pesado en la zona: En 1941, durante la guerra entre Perú y Ecuador, el pueblo Siekopai fue dividido por la fuerza de una frontera impuesta. Lo que antes eran territorios fluidos de tránsito fluvial ancestral se transformaron en márgenes militarizados. Familias quedaron separadas entre ambos países, y durante décadas, reencontrarse estuvo prohibido por los ejércitos de los países de la región. Aunque desde hace aproximadamente una década existe libre tránsito entre Perú y Ecuador, la región sigue siendo de muy difícil acceso: una selva densa y húmeda, sin caminos, donde los traslados deben hacerse por río o a pie, cruzando zonas inundadas donde el agua puede llegar al pecho. Muchas de las personas que eran jóvenes al inicio del conflicto hoy son mayores, y ya no pueden realizar estos trayectos, lo que mantiene viva la separación entre familiares pese al cambio de normas fronterizas.

Lograr la conectividad en Yaricaya, Mashunta, Bellavista y Nuevo Belén (Perú) no solo significa acceso a internet: implica conectar directamente con sus comunidades hermanas de Wajoya y Remolino, re-tejiendo a la nación Siekopai separada por una frontera que nunca les perteneció. Es un acto de reunificación silenciosa, impulsado no por tratados bilaterales, sino por decisiones comunitarias sostenidas desde abajo. En el corazón de este proceso están las mujeres de Keñao, organización de artesanas de cerámica Siekopai que se ha convertido en promotora principal del internet comunitario dentro de la nación amazónica. Acompañaron cada instalación, cargando materiales, montando y configurando equipos y, sobre todo, dándole sentido a la conexión.

En las comunidades visitadas utilizaron el acceso a la red como una herramienta de reencuentro entre abuelas ceramistas, mujeres que no se veían desde niñas, separadas por la guerra y la selva. En las casas comunales se escuchaban risas contenidas y llantos suaves cuando, por videollamada, una mujer de Mashunta saludaba a su tía de Remolino, o cuando se compartían fotos de piezas de cerámica que cruzaban el río sin necesidad de canoa. El internet no es solo datos para las mujeres Siekopai: es memoria, es territorio, es futuro.

Yadhira y Marisela, jóvenes ceramistas Siekopai, utilizan la recién inaugurada conexión para reencontrarse en línea con mujeres artesanas mayores a ambos lados de la frontera.

Cada comunidad fue un universo de retos: desafíos geográficos, técnicos y organizativos que exigieron creatividad colectiva y mucha adaptabilidad. En algunas localidades se levantaron antenas a más de 45 metros de altura; en otras, se improvisaron mástiles con troncos, se construyeron zanjas, y se usaron estructuras disponibles con creatividad. En otras la selva fue más y se tuvieron que re-evaluar ubicaciones. Pero finalmente en todas se instalaron accesos priorizando espacios colectivos: casas comunales, escuelas, centros de reunión, casas de la mujer. La topología de red fue cuidadosamente adaptada a cada entorno: enlaces punto a punto entre núcleos cercanos, redes en estrella, repetidores de señal.

Otro de los aspectos enriquecedores fue la conformación de equipos de trabajo que integró técnicos y técnicas con años de experiencia en redes comunitarias junto a personas en proceso de formación —tanto de México como de Ecuador y Perú—, así como integrantes de las propias comunidades que recién se iniciaban en el mundo de las telecomunicaciones. Esta diversidad de niveles de conocimiento no fue un obstáculo, sino una fortaleza: todas aprendieron de todas, compartiendo desde la experiencia real de construir redes de comunicación en condiciones complejas.

Territorio Vivo es un tejido que se fortalece cuando técnicos y técnicas comunitarias comparten sus conocimientos.

Las decisiones se tomaron colectivamente, se explicaban las razones técnicas en lenguaje siekopai gracias al apoyo de la muejeres Keñao y se repartían las tareas de forma colaborativa. Esta pedagogía permitió que la instalación de la infraestructura no fuera solo un acto técnico, sino también un proceso formativo profundamente arraigado en el territorio. Así, cada torre levantada, cada antena alineada y cada enrutador configurado fue también una oportunidad para sembrar autonomía y amistad.

Enrutadores y puntos de acceso se alimentaron con energía solar, garantizando continuidad en contextos sin red eléctrica. El software fue el motor invisible que permitió gestionar el ancho de banda con transparencia y flexibilidad. Y el sistema de fichas —modelo creado por la comunidad de Xochiteopan y perfeccionado en Calakmul— permitió que el servicio fuera autogestionado y genere ingresos locales para su sostenimiento.

También conocido como portal cautivo, el sistema de fichas funciona como una puerta de acceso a la red: antes de conectarse a internet, cada usuaria se encuentra con una página de inicio donde debe ingresar un código previamente adquirido. Dicho código —la “ficha”— habilita el uso de internet por un tiempo o volumen de datos determinado. Así, cada conexión está controlada por la propia comunidad, que decide el precio, la duración y las reglas de uso, garantizando que los recursos se distribuyan de forma equitativa y que los ingresos se reinviertan en mantener y mejorar la red. Más que una herramienta técnica, el sistema de fichas es también un mecanismo de gobernanza: permite que el servicio se sostenga sin depender de subsidios externos, que las decisiones sean colectivas y que el acceso se administre de manera justa, priorizando el beneficio común sobre el lucro individual.

Los sistemas de internet comunitaria no solo mejoran la comunicación y bajan los costos para las usuarias, también aportan beneficios económicos a la comunidad.

En la comunidad Siekopai de Remolino, del lado ecuatoriano, las mujeres de Keñao han aplicado con éxito este modelo económico desde 2024. A través de la venta de fichas y la gestión comunitaria del servicio, lograron expandir la cobertura de la red, lo que incrementó el acceso y, a su vez, las ganancias. Estos recursos se reinvierten en el fortalecimiento de su proceso organizativo, permitiendo a más mujeres integrarse, sostener talleres de cerámica tradicional y reconectar prácticas culturales ancestrales que habían sido fragmentadas por el aislamiento. Así, la red no solo conecta dispositivos, sino que potencia procesos de autonomía económica y revitalización cultural liderados por mujeres.

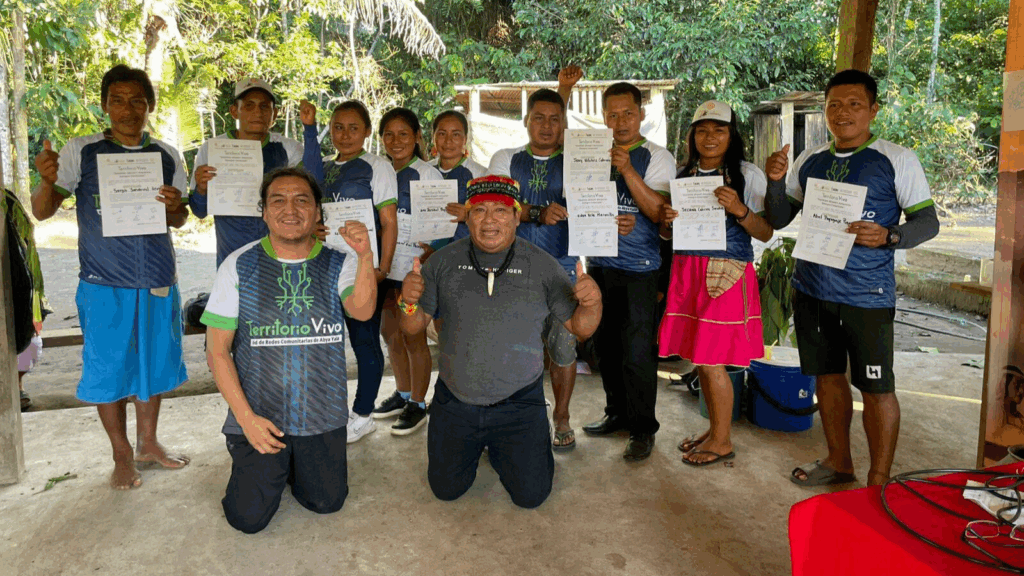

Escuela de Remolino: una nación una red

Por ello, la tercera edición presencial de la escuela Territorio Vivo, realizada en junio de 2025, después del despliegue de las seis redes en Putumayo, tuvo lugar en Remolino, Ecuador, una de las comunidades Siekopai que ya inició su propio proceso de conectividad autónoma. Hasta allí llegaron los y las técnicas que recién comienzan su camino en las redes comunitarias del Putumayo, para encontrarse con sus hermanos y hermanas quienes también sostienen otras redes.

Remolino no es una comunidad cualquiera dentro de la Nación Siekopai. Reconocidos como los protectores y guías espirituales del yagé (ayahuasca), custodian saberes chamánicos que forman parte esencial de su identidad y de su papel en la región amazónica. Han sobrevivido primero en la selva, adaptándose a su entorno con una relación espiritual y práctica profundamente equilibrada; luego a la conquista, que trajo despojo y violencia; y en tiempos más recientes a las presiones religiosas y a las guerras ajenas, que han fragmentado su territorio y dispersado a sus familias.

Guardianes del yagé y de los ríos que cantan, de ceibos gigantes y del latido verde amazónico que sostiene la vida en el planeta.

La llegada de misioneros religiosos no solo intentó imponer nuevas creencias, sino que también prohibió y persiguió el uso ceremonial del yagé, corazón espiritual de la Nación Siekopai. Frente a estas imposiciones, varias familias decidieron emigrar en busca de un nuevo lugar donde preservar sus saberes. Así nació la comunidad de Remolino, formada por Siekopai decididos a mantener vivo el conocimiento del yagé y la práctica de sus ceremonias, protegiendo este legado frente a las prohibiciones externas.

Para los Siekopai, el yagé no es solo una planta: es una medicina para el cuerpo, la mente y el espíritu, una guía para comprender el mundo y encontrar equilibrio con la naturaleza y con los demás. En este sentido, la llegada del internet comunitario en Remolino tiene una resonancia simbólica similar: no se concibe como un producto para consumir, sino como una herramienta que, bien utilizada, puede sanar fragmentaciones históricas, restaurar vínculos familiares y fortalecer el tejido social. Así como el yagé requiere preparación, cuidado y guía de los sabedores, la red comunitaria necesita acompañamiento, aprendizaje y acuerdos colectivos para que su “flujo” no sea dañino, sino nutritivo. En manos de la Nación Siekopai, la tecnología, como la medicina, se administra con responsabilidad y con la mirada puesta en el bien común. Este espíritu es el que hoy se entrelaza con la tecnología, dando sentido a la conectividad como herramienta para defender la memoria y la autonomía.

Vista de Remolino, comunidad Siekopai que teje su presente y futuro tecnológico desde la ribera amazónica.

Este espíritu de defensa cultural y territorial se potenció porque la escuelita coincidió con el Festival Cultural Siekopaai – Tsi’sini te’e saíye, celebrado a orillas del río Aguarico. Durante una semana, la comunidad de Remolino fue un hervidero de botes, vida y memoria: abuelas, sabios, jóvenes y liderazgos de ambos lados de la frontera se reencontraron en un espacio de intercambio de saberes, ceremonias tradicionales, ferias de artesanía, proyecciones de cine indígena y conversaciones sobre el futuro. En las noches, la música y la danza se mezclaban con el sonido de los grillos y el murmullo del río, y en cada abrazo había alegría por volver a verse tras años de distancia. En ese marco, el fortalecimiento del internet comunitario fue parte de un acto mayor: la reafirmación de la soberanía Siekopai y de la decisión de mantener viva la lengua, la memoria y los lazos binacionales.

Finalmente el taller de conocimientos técnicos fue algo más: se convirtió en un espacio profundo de intercambio de saberes y en un momento clave para consolidar la red de redes comunitarias de la Nación Siekopai, tejida a ambos lados de una frontera impuesta. Durante los días de trabajo, se compartieron aprendizajes sobre instalación, mantenimiento y administración de la infraestructura, pero también se discutió cómo las redes pueden servir para fortalecer la lengua, difundir conocimientos ancestrales, registrar la memoria colectiva y facilitar el reencuentro de familias separadas por décadas de aislamiento.

El objetivo que une a estas comunidades va más allá de brindar acceso a internet: se trata de reunir a un pueblo fragmentado por la historia, de derribar barreras geográficas y políticas que no les pertenecen y de reafirmar su derecho a comunicarse sin intermediarios. En Remolino, la conectividad se entiende como un acto de soberanía, un puente que une territorios, personas y luchas, y que coloca la tecnología al servicio de la vida comunitaria. En medio del baile, la frontera parecía haberse disuelto: solo quedaba un pueblo celebrando su unidad, con la certeza de que ahora también están conectados por hilos invisibles que cruzan ríos y selvas.

La nueva generación de Territorio Vivo, forjada en el aprendizaje colectivo, se prepara para construir la red que unirá y fortalecerá a la Nación Siekopai en ambos lados de la frontera. (Foto: Bryan Arismendi)

Xochiteopan y Calakmul: la experiencia como guía

Si en el Putumayo las redes comunitarias recién comenzan a latir, en otras geografías de América Latina la experiencia acumulada ya marca el rumbo. Xochiteopan, en Puebla, y Calakmul, en Campeche, son dos ejemplos vivos de cómo una red comunitaria no es solo infraestructura: es un tejido social que educa, cuida y acompaña.

En Xochiteopan, la red nació de la necesidad de reconectar a la comunidad tras un sismo, pero pronto se convirtió en algo más: un espacio para compartir aprendizajes que alimenta otros procesos comunitarios. Allí, la conectividad se entiende como un bien común que debe sostenerse colectivamente. Las asambleas del pueblo no solo abordan temas técnicos, sino también acuerdos para un uso consciente del internet y sus ganancias.

En Calakmul, la pedagogía sostenida por los técnicos comunitarios ha convertido a la red en un aula abierta donde niños y jóvenes aprenden a usar internet de forma crítica. Su rol va mucho más allá de mantener antenas y enrutadores: han desarrollado un proceso educativo continuo con niñas, niños y jóvenes, integrando el uso de internet en la vida escolar y comunitaria. Desde el espacio del internet comunitario se enseña a buscar información con criterio, a reconocer y evitar riesgos en línea, a proteger la privacidad y a aprovechar herramientas libres que permiten crear y no solo consumir.

En la noche amazónica, las carcajadas vencen al cansancio: manos y saberes llegados de otras naciones originarias se unen para fortalecer la red.

Fueron las guías y scripts creados por el internet comunitario de Calakmul las que permitien configurar hoy enturadores profesionales en lugares remotos. Es la historia de autogestión de Xochiteopan la que inspira a las comunidades amazónicas a creer que también pueden hacerlo. Personas como Marcial Palacios (Xochiteopan), Oyuki Pérez (Xochiteopan) y Sebastián Moreno (Calakmul), formadores de estas redes mexicanas, no llegaron a la Amazonía como expertos distantes, sino como compañeras de camino, dispuestas a aprender tanto como a enseñar.

Su enfoque parte de una convicción clara: la internet, como el fuego, puede calentar o quemar. Puede servir para fortalecer la identidad cultural, documentar la historia local y abrir oportunidades, pero también puede dañar si se convierte en vehículo de acoso, desinformación o dependencia de plataformas comerciales. Por eso, cada contacto del equipo que sostiene una internet comunitaria con sus usuarias, es también un diálogo sobre cómo cuidarse y cuidar a otros en el entorno digital.

En ambas comunidades, sus redes no son un fin en sí mismo, sino un medio para sostener, compartir y cuidarse mutuamente. Se aprende que la infraestructura sirve de poco si no está acompañada de procesos de formación que fortalezcan la autonomía y la capacidad crítica. La experiencia de Xochiteopan y Calakmul demuestra que el verdadero valor de una red comunitaria está en la manera en que transforma relaciones, fomenta la colaboración y abre caminos para que la tecnología esté al servicio de la vida comunitaria, y no al revés.

Después del despliegue: sostener, compartir, cuidar

Las redes comunitarias de Territorio Vivo, no son solo un conjunto de antenas alineadas y enrutadores encendidos: es un organismo vivo que respira con el pulso de cada comunidad. Hoy, en las redes del Putumayo la conectividad se sostiene día a día gracias al trabajo de sus propios habitantes. Se venden fichas para garantizar el acceso, se realizan mantenimientos preventivos, se planifican expansiones para llegar a nuevas zonas y se organizan pequeñas asambleas para decidir colectivamente el rumbo de la red.

Como venas invisibles que recorren el continente, las redes comunitarias fluyen para unir naciones y fortalecer su camino hacia la autonomía.

Pero el sostén no se limita al ámbito físico. Los puentes invisibles que hoy cruzan ríos y selvas para unir a las comunidades Siekopai y Kichwa también se extienden mucho más allá de su territorio, alcanzando a otras redes comunitarias de Territorio Vivo en geografías distantes. A través de un chat compartido, miles de kilómetros se acortan y las fronteras se disuelven: allí, cada duda técnica se convierte en aprendizaje colectivo. En ese espacio virtual, que mezcla mensajes de texto con fotos y audios (en español y lenguas originarias), circulan desde consultas sobre la alineación de una antena hasta imágenes del último evento comunitario local.

Los saludos viajan por cordilleras, mares, desiertos y husos horarios; las soluciones nacen de la experiencia compartida; y la tecnología deja de ser algo ajeno para convertirse en un territorio común, descubierto y apropiado por quienes la usan y la cuidan. Este espacio virtual es, en sí mismo, una red comunitaria: un lugar donde se entrelazan la pedagogía, la cooperación y el afecto. En cada conversación, la autonomía se fortalece y la dependencia técnica se diluye, reemplazada por un círculo de confianza y colaboración.

Actualmente, Territorio Vivo se encuentra en su fase de sesiones virtuales de seguimiento. El cronograma fue diseñado con un objetivo claro: que las comunidades del Putumayo no quedaran solas después del despliegue. Entre julio y agosto, se han realizado encuentros semanales virtuales para reforzar lo aprendido en la instalación y profundizar en temas clave como la gestión del ancho de banda, la administración del sistema de fichas, la resolución de problemas comunes y la planificación de mejoras. Este modelo apuesta por que la autonomía digital no se herede ni se regale: se construya, y que una red comunitaria, bien llevada, no solo transmita datos, sino que devuelva dignidad, memoria y futuro.

A partir de septiembre, Territorio Vivo volverá a abrirse al mundo. Se realizarán tres sesiones públicas para que cualquier persona interesada en las redes comunitarias pueda sumarse, aprender y aportar. Será una oportunidad para que lo vivido en la Amazonía se conecte con otras experiencias, multiplicando las posibilidades de colaboración y resonancia. El aviso y el enlace circularán pronto por https://territoriovivo.yanapak.org, porque en las redes de internet comunitaria siempre hay espacio para más voces y manos.